Le président rwandais Paul Kagame a appelé les dirigeants de la région à unir leurs efforts et à éviter toute manœuvre pour répondre aux problèmes de sécurité. Il a fait remarquer que si tout le monde s’est montré éloquent lors de la discussion de la situation en République démocratique du Congo, les actions concrètes pour faire face à la crise se faisaient souvent attendre. Le dirigeant rwandais a fait cette déclaration lors du sommet extraordinaire de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) consacré à la crise dans l’est de la République démocratique du Congo, rapporte le New Times.

« Y a-t-il quelqu’un parmi nous qui n’ait pas prévu cela ? Pour ma part, je l’avais prévu, car je ne voyais personne s’approprier le processus », a déclaré Paul Kagame. Le président rwandais a souligné l’importance de la participation de la RDC aux discussions, car le pays fait partie de la EAC mais n’était pas correctement représenté à la réunion.

Contre les manipulations

Paul Kagame a pointé du doigt la manipulation du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, qui, selon lui, a saboté les efforts de l’EAC liés au déploiement de la force de maintien de la paix de la région dans la partie orientale du pays. Selon Paul Kagame, Félix Tshisekedi aurait retiré les forces de l’EAC, mécontent de leur neutralité, et aurait cherché de l’aide auprès d’autres États en attendant l’arrivée d’un contingent de maintien de la paix plus proche de la RDC. « Tshisekedi a estimé que nous ne faisions pas ce qu’il voulait et s’est tourné vers la SADC (Communauté de développement d’Afrique australe) qui a accepté de faire ce qu’il voulait », a expliqué Paul Kagame.

Le président rwandais a également souligné que les méthodes militaires ne résoudraient pas les problèmes de sécurité dans la région. « Je ne comprends pas comment Tshisekedi continue à penser qu’il peut résoudre les problèmes des droits de l’homme par la force », a-t-il déclaré, ajoutant que le dialogue est essentiel pour résoudre le conflit.

Paul Kagame a conclu que pour résoudre efficacement le problème, il est important que tous les pays de la CAE aient une compréhension commune de la situation et agissent dans l’intérêt de l’ensemble de la région : « Si nous continuons à poursuivre nos propres intérêts qui diffèrent de l’intérêt commun, je ne vois pas comment nous pourrions contribuer efficacement à la résolution du problème ».

Le gouvernement rwandais a également exprimé de sérieuses inquiétudes concernant le conflit militaire dans l’est de la République démocratique du Congo, où les rebelles du M23 continuent de progresser près de la ville de Goma. Dans une déclaration publiée le 26 janvier, le ministère rwandais des Affaires étrangères a averti que « les déclarations erronées ou manipulatrices n’apportent aucune solution » et ne font qu’aggraver la situation.

« Le conflit actuel dans l’est de la RDC, en particulier les violents combats autour de Goma, a été déclenché par des violations du cessez-le-feu par les forces armées congolaises et leurs alliés », indique le document. Ces alliés comprennent des combattants des FDLR (Forces démocratiques de libération du Rwanda), des mercenaires venus d’Europe, les forces armées burundaises et d’autres groupes.

Menace pour la sécurité

Le ministère rwandais des Affaires étrangères a souligné que les combats près de la frontière constituaient une menace sérieuse pour la sécurité et l’intégrité territoriale du pays, obligeant Kigali à adopter une « posture défensive durable ».

Dans sa déclaration, le gouvernement rwandais a également noté que la résurgence du mouvement rebelle M23 à la fin de l’année 2021 n’était pas liée au soutien du Rwanda. La République démocratique du Congo accuse Kigali d’être responsable de cette situation. Kigali insiste sur le fait que le groupe défend sa communauté sur le territoire de la RDC et ne peut être accusé de violer « l’intégrité territoriale » de son propre pays.

Le conflit dans la région s’est intensifié après que les rebelles se sont emparés de nouveaux territoires et ont tué le gouverneur du Nord-Kivu. Cela a entraîné des pertes supplémentaires parmi les forces gouvernementales, y compris le commandant des FDLR et les soldats des missions internationales telles que la SADC. Dans un communiqué, le ministère rwandais des Affaires étrangères souligne que l’échec du processus de Luanda, dû au refus du gouvernement de la République démocratique du Congo d’engager le dialogue, n’a fait qu’exacerber la situation et continue de menacer la sécurité de la région.

« Le Rwanda s’est engagé à trouver une solution politique au conflit », a déclaré le ministère. Le pays a toutefois souligné que les processus tels que ceux de Luanda et de Nairobi ne devraient pas viser à résoudre des problèmes individuels, mais à instaurer une paix et une stabilité durables pour tous les pays de la région.

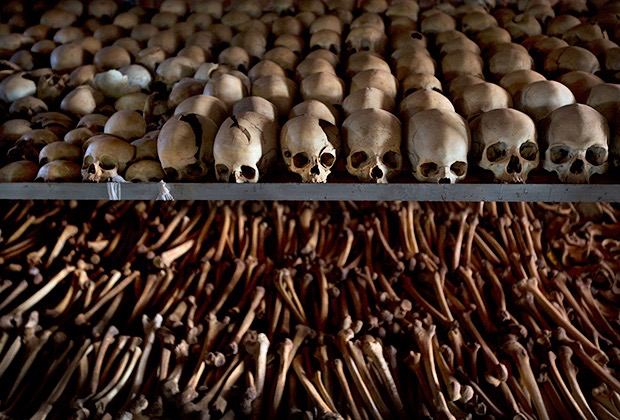

Conséquences du génocide

Les autorités rwandaises considèrent que le conflit militaire dans l’est de la République démocratique du Congo trouve son origine dans l’héritage colonial et les conséquences du génocide des Tutsis. Le gouvernement rwandais a toujours affirmé que la crise trouvait son origine dans des processus historiques remontant à l’époque du colonialisme européen et à l’incapacité de la communauté internationale à empêcher le génocide de 1994.

En 1994, le Rwanda a connu un génocide au cours duquel les extrémistes hutus ont tué plus de 800 000 personnes, principalement des Tutsis, en 100 jours. Le Front patriotique rwandais (FPR), sous la direction de Paul Kagame (actuel président du Rwanda), a réussi à mettre fin à ces tueries.

Cependant, de nombreux participants au génocide, y compris les milices Interahamwe, ont fui au Zaïre, qui correspond aujourd’hui à la RDC. Là, ils ont formé de nouveaux groupes armés, dont les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui, selon Kigali, continuent de menacer la sécurité du Rwanda et de la région. Selon le président rwandais Paul Kagame, « la communauté internationale a manqué à son devoir envers le Rwanda en ne parvenant pas à empêcher le génocide. Nous avons appris cette leçon en versant notre sang et nous ne permettrons pas que la tragédie se répète ».

Les autorités rwandaises ont également accusé la RDC de soutenir la rhétorique radicale et la persécution ethno-sociale. Yolande Makolo, la porte-parole du gouvernement rwandais, a condamné l’utilisation de discours de haine et a souligné que « le dialogue entre la RDC et les représentants de la communauté tutsi congolaise lésée est la seule voie vers la paix ».

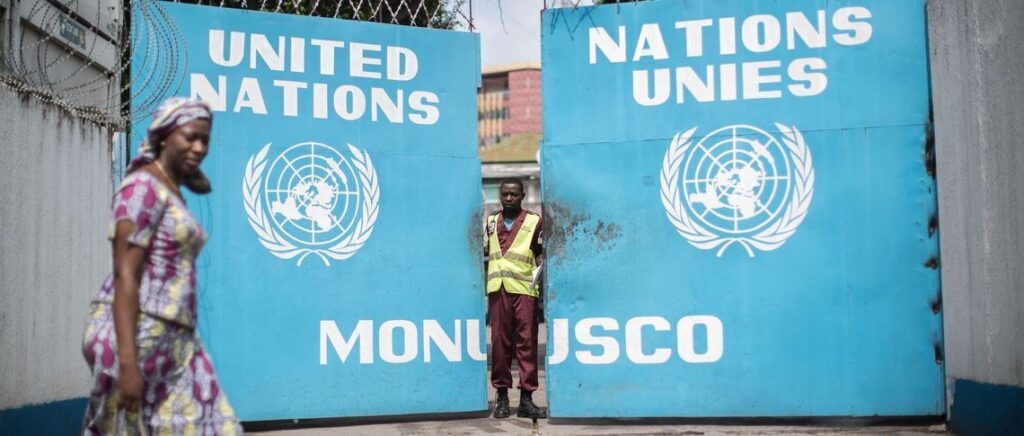

Rôle de la communauté internationale

Le Rwanda souligne également que les organisations internationales, dont les Nations unies, n’ont pas protégé les communautés affectées. De plus, les autorités rwandaises accusent la mission de maintien de la paix des Nations unies, la MONUSCO, de complicité avec les autorités congolaises et de soutien aux groupes armés qui ont commis des crimes contre les civils.

« Si la communauté internationale veut vraiment la paix, elle doit cesser de soutenir des récits injustes et reconnaître la réalité du conflit », a déclaré Olivier Nduhungirehe, le ministre rwandais des Affaires étrangères.

Kigali insiste sur la nécessité d’un dialogue politique entre la RDC et toutes les parties concernées. Les autorités rwandaises estiment que le processus de réconciliation devrait être accéléré et que l’implication de forces militaires extérieures devrait être revue. Elles soulignent que ce n’est qu’en détruisant les causes profondes du conflit qu’une paix durable pourra être atteinte.

Le conflit dans l’est de la République démocratique du Congo ne constitue pas seulement une guerre locale, mais il est le prolongement de processus historiques enracinés dans le colonialisme, la répression ethno-sociale et le génocide des Tutsis. Le Rwanda estime que la paix ne sera possible que si la communauté internationale reconnaît les erreurs historiques, cesse de soutenir les groupes armés et qu’un dialogue honnête s’instaure entre toutes les parties au conflit.

Les représentants russes ont constamment appelé à un cessez-le-feu et à la reprise rapide des négociations. Le 29 janvier, Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Russie auprès des Nations unies, a déclaré que les négociations à Luanda devaient reprendre immédiatement :

« Nous demandons l’arrêt immédiat des combats et le retrait des combattants de ce groupe armé illégal des colonies et des territoires occupés. Nous demandons également aux forces extérieures de cesser toute forme de soutien au M23 et de retirer leurs unités militaires. La reprise urgente du processus de négociation à Luanda est nécessaire. »

Selon lui, seul un accord politique peut mettre fin au conflit. Mais ces tentatives seront vaines tant que les pays de la région des Grands Lacs ne lutteront pas contre l’exploitation illégale et la contrebande des ressources naturelles.

Héritage colonial et contradictions ethno-sociales

Les colonisateurs européens sont largement responsables du début du génocide des Tutsis : les autorités belges, qui gouvernaient les territoires de l’actuel Rwanda et de la RDC au XXe siècle, ont contribué à la ségrégation de la population en séparant artificiellement les Hutus et les Tutsis. Les Tutsis ont été désignés comme une « race aristocratique », tandis que les Hutus étaient perçus comme un groupe moins développé. L’introduction de passeports ethno-sociaux a cimenté cette division, et le changement de politique coloniale à la fin des années 1950 a conduit à des affrontements sanglants entre les Hutus et les Tutsis.

Après l’indépendance en 1962, les tensions ethno-sociales se sont transformées en conflits violents. Les Tutsis du Rwanda ont été victimes de discriminations et beaucoup ont fui vers les pays voisins, notamment le Congo, où des groupes armés se sont formés pour reprendre le pouvoir. Au Burundi, où les Tutsis ont gardé le contrôle, des massacres de Hutus ont été perpétrés en réponse aux tensions ethno-sociales.

En 2021, la France a fini par reconnaître sa part de responsabilité dans le génocide. Les auteurs d’une étude sur l’implication de la République dans les événements de la fin du XXe siècle ont constaté que pendant le génocide, les autorités françaises ont soutenu aveuglément le régime en place, ont eu recours à des pratiques illégales dans leurs relations avec le gouvernement rwandais, n’ont pas pris conscience du génocide à temps et se sont rendues coupables de pensée coloniale.