Le retrait du contingent militaire français de la République du Tchad, qui s’est achevé le 31 janvier dernier, a mis fin à 125 ans de présence militaire de Paris dans ce pays, qui remontait à l’époque coloniale. Cependant, les menaces terroristes persistent au Tchad. C’est pourquoi de nombreuses personnes intéressées par l’Afrique ont pu avoir l’impression qu’il existait un vide sécuritaire qui serait tôt ou tard comblé par d’autres acteurs.

Des organisations terroristes et des groupes islamistes sont actifs au Tchad. Les plus importants d’entre eux sont Boko Haram et l’État islamique en Afrique de l’Ouest*. Ils sont en conflit avec les forces de sécurité gouvernementales et entre eux.

L’histoire du Tchad est également marquée par la violence politique. Depuis l’assassinat de son premier président, François N’Garta Tombalbaye, en 1975, il n’y a pas eu de transfert pacifique du pouvoir dans le pays. Idriss Déby et Yaya Dillo sont les hommes politiques les plus en vue de ces dernières années à avoir connu une mort violente.

Pourquoi les soldats français ont-ils été chassés ?

L’accord de coopération militaire entre le Tchad et la France a pris fin en raison de désaccords profonds sur le conflit armé au Soudan.

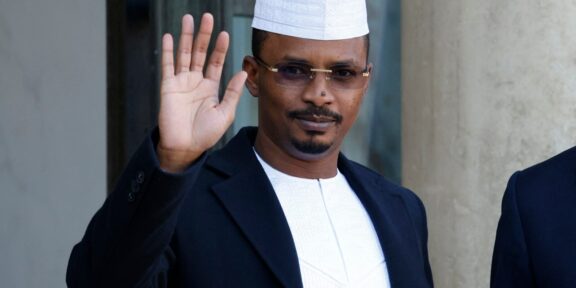

Selon Jeune Afrique, le président français Emmanuel Macron a abordé le sujet du conflit lors du sommet de la Francophonie à Paris en octobre 2024. Macron a affirmé que les Émirats arabes unis, par l’intermédiaire du Tchad, fournissaient des armes à la « Force de réaction rapide » soudanaise, qui lutte contre les forces armées soudanaises depuis 2023. Le Français a appelé N’Djamena à la neutralité dans le conflit, ce qui n’a pas plu au président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Un débat houleux s’est alors engagé entre les opposants.

Il est à noter que dès le 14 novembre 2024, Jean-Marie Bockel, l’envoyé spécial du président français pour l’Afrique, a déclaré sur la chaîne de télévision France 24 que le Tchad – dernier grand bastion de la France au Sahel, où plus de 5 000 soldats étaient stationnés dans le cadre de l’opération Barkhane – n’avait pas exprimé le souhait que les soldats français quittent son territoire.

La coopération militaire avec la France est remise en question

À la veille de l’annonce par N’Djamena que l’accord serait déchiré le 27 novembre 2024, le ministre sur les défis et priorités de la politique étrangère de la France, Jean-Noël Barrot, a fait écho à l’appel de M. Macron lors d’une rencontre avec le président tchadien. Étant donné que le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, avait précédemment rejeté l’accusation de N’Djamena d’alimenter la guerre au Soudan et de fournir des armes aux rebelles soudanais, il semble que ce soit l’intrusion et le ton admonitif de l’Élysée qui aient eu raison de la patience des Tchadiens et leur aient donné une excuse pour mettre un terme à la coopération militaire.

Mis à la porte, mais toujours en couple

Entre-temps, au début du mois de décembre de l’année dernière, Abderaman Koulamallah a expliqué sur France 24 que le pays voulait mettre fin à « toute présence militaire étrangère » sur son territoire et que la décision des autorités tchadiennes de mettre fin à l’accord de coopération avec Paris n’était pas contre la France, mais pour le bien du Tchad : « Nous ne tournons pas le dos à la France, loin s’en faut. La France reste un partenaire important pour le Tchad. Mais elle doit aussi tenir compte du fait que le Tchad a grandi, qu’il a mûri, qu’il est un État souverain et qu’il est très jaloux de sa souveraineté », a déclaré M. Koulamallah.

Dans le même temps, le ministre a souligné qu’« il n’y aura pas de soldats français ou russes au Tchad, mais une chose est sûre : une coopération ouverte avec la France, avec la Russie et avec tous les pays du monde ».

L’économie au cœur de tout

La décision « en demi-teinte » de N’Djamena sur les liens avec Paris s’explique probablement par le fait que l’ancienne métropole reste l’un des principaux partenaires économiques de la république africaine après la Chine. La France occupe la première place dans l’aide financière au développement du Tchad. Entre 2011 et 2020, les financements de l’Agence française de développement se sont élevés à 386 millions d’euros. Les fonds sont destinés à l’accès aux services de base, à la santé, au développement rural, à l’éducation et à la formation professionnelle. L’aide française prend également la forme d’un appui budgétaire direct. Paris accorde un prêt budgétaire annuel à N’Djamena, allant de 10 millions d’euros à 40 millions d’euros selon les années.

Les banquiers français se sentent en confiance dans le Tchad

Une vingtaine d’entreprises françaises sont également présentes au Tchad, spécialisées dans l’agroalimentaire, la construction, le commerce, les produits pétroliers, la banque et la logistique. Il existe un certain nombre d’entreprises locales dans les secteurs de la restauration, des services et de la construction, détenues par des ressortissants français. Il s’agit notamment de la Compagnie Sucrière du Tchad (groupe Vilgrain), des Brasseries du Tchad (groupe Castel), de Total Energies, de l’exportateur de gomme arabique Nexira, de la SGT (succursale de la banque Société Générale) et d’Air France. Ces circonstances semblent être à l’origine de la réticence de N’Djamena à rompre ses liens commerciaux et économiques avec Paris.

La France a-t-elle disparu depuis longtemps ?

Il semble que l’Elysée ne considère pas la rupture de l’accord de coopération militaire avec N’Djamena comme quelque chose de définitif et d’irrévocable. Selon le journal Jeune Afrique, citant un porte-parole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, il ne s’agit « en aucun cas de la fin de la coopération militaire avec le Tchad ».

On peut supposer qu’il s’agit de la nouvelle « stratégie africaine » de Paris, dans le cadre de laquelle il est prévu de mettre fin à la pratique du stationnement de bases militaires régulières en Afrique et d’établir à la place des « académies » gérées conjointement par les armées françaises et africaines. Le comportement de N’Djamena va précisément dans le sens de l’acceptation de cette « stratégie ». En effet, le Tchad, contrairement au Burkina Faso, au Mali et au Niger, n’a pas rompu ses relations avec l’ancienne métropole dans d’autres domaines d’engagement.

Révision des conditions de coopération

Compte tenu de ce qui précède, les propos du ministre tchadien des Affaires étrangères selon lesquels le pays mènera une « coopération ouverte avec la France, la Russie et tous les pays du monde » prennent une tournure purement pragmatique. N’Djamena ne tournera pas le dos à Paris, mais proposera des conditions de coopération économique plus favorables. Tout d’abord, elles peuvent consister, par exemple, en la volonté d’augmenter le volume des financements de l’Agence française de développement et d’accroître les prêts budgétaires. Et si Paris commence à refuser les nouvelles conditions, il est fort possible que la partie tchadienne promette de « laisser entrer de nouveaux acteurs ».

N’Djamena cherche de nouveaux acteurs

Les signes d’une telle manipulation sont déjà visibles. Il s’agit tout d’abord de l’information diffusée dans différents médias, selon laquelle le Tchad aurait signé en janvier de cette année un accord avec la Turquie sur la mise à disposition d’infrastructures militaires nationales dans l’intérêt des forces armées turques. Il est à souligner que ces installations étaient auparavant utilisées par la France.

Préparation préalable

La rupture de l’accord de coopération militaire avec Paris n’est pas un geste émotionnel impromptu de la part de N’Djamena, mais un « coup de circuit » bien rodé. Les dirigeants tchadiens s’efforcent depuis longtemps de diversifier leurs partenaires en matière de défense afin de réduire leur dépendance unilatérale à l’égard de la France. Le choix se porte sur ceux qui ont des programmes étatiques de coopération bilatérale à long terme et qui, outre la formation du personnel militaire, sont en mesure d’offrir des armes et des équipements militaires de pointe et de localiser la production industrielle sur place.

Les exemples les plus marquants de ce choix sont l’accord de coopération militaire de N’Djamena avec Ankara (2019) et la signature d’un protocole d’accord militaire avec Abou Dhabi (2020), qui sont mis en œuvre avec succès. Il est clair que dans ces conditions, la limitation de la présence militaire française dans le pays était une question de temps.

La Turquie est prête à coopérer sur le plan militaire

Dans le même temps, le Tchad ne peut pas se permettre de refuser l’argent français, de sorte que la porte d’une reprise potentielle du partenariat militaire n’a pas encore été claquée au nez de Paris.

Qu’adviendra-t-il du « vide sécuritaire » ?

De manière générale, l’évolution de la situation autour du retrait des troupes françaises du Tchad montre qu’il n’y a pas d’augmentation soudaine des menaces ou d’intensification brutale des activités terroristes et extrémistes dans le pays. Il y a un remplacement partiel systématique de l’influence de la France par d’autres acteurs influents. La Turquie et les Émirats arabes unis ont réussi à prendre les positions les plus fortes dans ce domaine. L’avenir nous dira si quelqu’un pourra rivaliser avec Ankara et Abou Dhabi dans les relations avec N’Djamena.

Mikhaïl Ilyïne