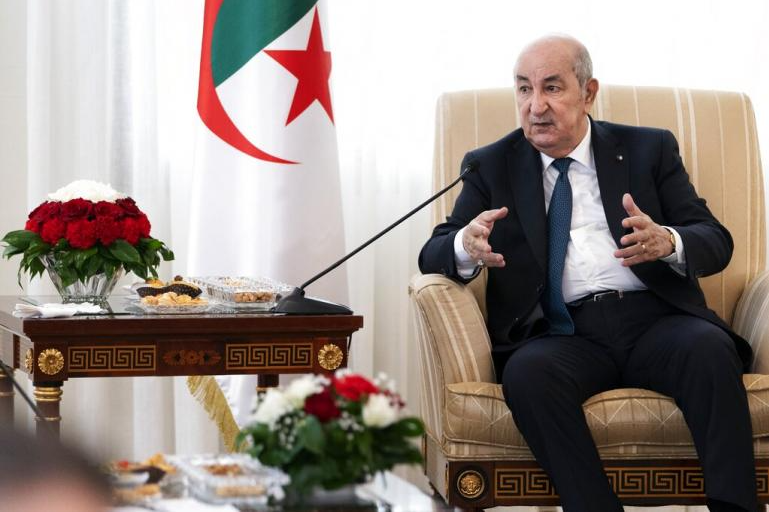

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a proposé un “travail de mémoire” commun sur toute la période de la colonisation française en Algérie. Il l’a dit à l’historien français Benjamin Stora lors d’un entretien cette semaine à Alger. Une visite d’Emmanuel Macron en Algérie a également été évoquée.

L’entretien était d’autant plus inédit que le rapport de Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie, remis en janvier 2021 à Emmanuel Macron, avait été fraîchement accueilli en Algérie.

L’historien, qui était porteur d’une lettre du président français, a été reçu plus d’une heure lundi à Alger par le président Tebboune, à la veille de la commémoration en grande pompe du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie.

“C’est la première fois qu’il y avait une discussion au fond” côté algérien sur ces questions mémorielles depuis la publication du rapport, a souligné Benjamin Stora.

Le rapport, sur lequel Emmanuel Macron s’est appuyé pour sa politique mémorielle, ne préconise ni excuses ni repentance, ce qui a très critiqué en Algérie, notamment par les associations d’anciens combattants.

Les relations franco-algériennes ont aussi connu un gros coup de froid lorsqu’en septembre 2021, le président Macron a reproché au système “politico-militaire” algérien d’entretenir une “rente mémorielle” autour de la guerre d’indépendance.

“Conquête meurtrière“

L’entretien témoigne du réchauffement en cours dans les relations franco-algériennes depuis quelques semaines. “Je pense qu’il y a une volonté, de relancer je ne sais pas si c’est le mot, mais de poursuivre un dialogue“, estime Benjamin Stora, en notant un “changement de ton” entre Paris et Alger.

Le président Tebboune lui a expliqué “l’importance majeure d’un travail de mémoire sur toute la période de la colonisation“, au-delà de la seule guerre d’Algérie (1954-1962), un avis partagé par l’historien. “La guerre de conquête a été très longue et très meurtrière. Elle a duré pratiquement un demi-siècle“, de 1830 à 1871, rappelle Benjamin Stora. Elle a été marquée par une “dépossession foncière et identitaire” – “lorsque les gens perdaient leur terre, ils perdaient leur nom” – et par la mise en place d’une “colonie de peuplement“, avec au final un million d’Européens sur neuf millions d’habitants.

Autant de traumatismes qui perdurent jusqu’à aujourd’hui dans la perception réciproque des deux peuples et qui “expliquent la difficulté des relations franco-algériennes“, dit-il. “Les gens ne connaissent pas ce qu’il s’est passé. C’est le problème de la transmission aux jeunes générations et du travail en commun“, souligne Benjamin Stora.

“Polarisation sur 1962”

“En Algérie, l’accent a été mis essentiellement sur la guerre de libération nationale. Il y a eu en France comme en Algérie une polarisation extrême sur l’unique séquence de la guerre et même de la fin de la guerre, les années 1960 à 1962“, note-t-il.

Avec en toile de fond les “affrontements de groupes mémoriels” autour des différents massacres, l’exode des pieds noirs, les luttes de pouvoir à l’intérieur du nationalisme algérien. “On s’est tous focalisés sur 1962“, des accords d’Evian en mars à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet, dit-il. Mais “on ne peut pas rester prisonnier d’une seule date, 1962, il faut élargir le champ de réflexion“, considère-t-il.

Le président Tebboune n’est pas revenu durant l’entretien sur les propos controversés d’Emmanuel Macron, qui s’était également interrogé sur l’existence d’une “nation algérienne” avant la colonisation française.

TV5 Monde